|

Колотов Андрей Владимирович

О пирамиде Хеопса.

Часть 1.

Великая Пирамида в Гизе, как инженерно – техническое сооружение.

Долгое время не стихают споры о том, для чего была предназначена Великая Пирамида в Гизе. Адепты официальной науки утверждают, что она была местом упокоения фараона Хеопса. Противники этой версии выдвигают множество альтернативных гипотез от Храма Мистерий, до космического средства связи и тайного оружия включительно. Разрешение этого давнего спора отнюдь не является такой уж сложной задачей, как это может показаться на первый взгляд. Решить его в ту или иную сторону могло бы внимательное изучение следов разрушения наличествующих в самой пирамиде. Ведь если бы пирамида была египетской гробницей, то внутри неё мы не обнаружили бы никаких следов регулярного, многовекового присутствия человека. И напротив, будь она храмом или каким-то техническим сооружением (типа обсерватории, например, или средства связи), такие следы непременно бы присутствовали. А сам характер этих следов помог бы понять, как именно она использовалась. Исследуя доступные мне фото и киноматериалы под этим углом, я обнаружил, что такие следы действительно есть. Более того, они настолько красноречивы, что вызывает удивление, почему им не уделили должного внимания до сих пор. Одно из ярчайших свидетельств такого рода находится на самом видном месте по которому каждый день проходит множество туристов. Это верхняя ступенька в большой галерее в преддверии Камеры царя (см. Ил.1).

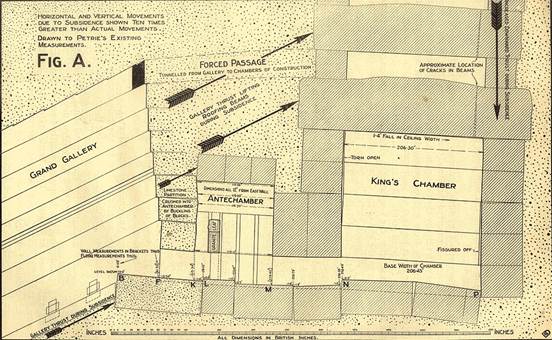

Иллюстрация 1. Местоположение артефакта в пирамиде.

Сегодня её повреждения отреставрированы, замазаны цементом и выглядят так:

Иллюстрация 2. Ступенька в большой галерее в преддверии Камеры царя. На левой фотографии вид на ступеньку сверху, в сторону спуска Большой галереи. На правой вид снизу, за ней виден вход в Камеру Царя. На ступеньке отчётливо видны следы реставрации.

Но вот фотография того же места по отчёту экспедиции в 1909 г.:

Иллюстрация 3. Вид ступени в 1909г. Чётко видны следы эрозии ступеньки.

На ступени чётко видны следы эрозии, оставленные по всей видимости канатом. Приглядимся внимательно к этим следам (см. Ил.4).

Иллюстрация 4. Воронка Н, выточена канатом с примерным диаметром 3-4 см, совершавшим равномерные перемещения от точки Н3 до точки Н4 в течение неимоверно огромного количества времени. Пропилы А и В и треугольник дополнительной деформации С1 С2 Р, показывают, что большую часть рабочего цикла канат находился в этих пределах. Сколы К и М вероятно появились одновременно, от сбрасывания камней сверху в гораздо более позднее время.

Перед нами углубление чашеобразной формы - Н, с дополнительным, более глубоким углублением в центре – Р, в свою очередь состоящем из двух пропилов – А и В. Примерные параметры дефекта следующие. Максимальная ширина углубления Н (от точки Н3 до точки Н4) ≈ 155 ± 2см, параметры центрального пропила А ≈ 11 × 11 ± 1см, параметры пропила В ≈ 10 × 5 ± 1см, максимальная глубина чаши Н от верхней плоскости ступени ≈ 41 ± 1см (глубина центральных пропилов входит в это число), максимальное удаление от передней кромки ступени ≈ 40 – 50см. Кроме этого, от центрального углубления Р на всю ширину удаления от кромки ступени видна дополнительная деформация ступени в виде треугольной площадки С1 С2 Р. Ширина этого дефекта (от точки С1 до точки С2) ≈ 42 ± 1см. С правой стороны чаши дефекта Н видны следы более свежего скола К, которые, как мне кажется, находятся в прямой связи со сколом М на нижележащей ступени. Эти сколы вероятно остались со времени разграбления пирамиды халифом аль-Мамуном. Когда несколько плит из Предкамеры царя, закрывавших вход, сначала раскололи, а потом подтащили к краю ступени и сбросили вниз, чтобы расчистить дорогу к Камере. До этого события края чаши выглядели симметрично. Общий вид и параметры чаши дефекта можно посмотреть на иллюстрации 5.

Иллюстрация 5. Вид и параметры ступени обозначены чёрным цветом, вид и параметры дефекта – серым, единица измерений метр.

Внешний вид дефекта говорит о том, что он получился в результате регулярного трения каната, диаметром не более 3-4 см (судя по ширине пропила В), в течение неимоверно огромного количества времени, сотен или даже тысяч лет. Причём канат не просто тёрся о край ступени в одном месте, но совершал циклические движения, равномерно перемещаясь от одного края ступени до другого и обратно. Сравнительно недавно, появилась гипотеза, что данный дефект возник в результате работы строителей пирамиды, которые на тросах поднимали по большой галерее блоки гранитной облицовки камеры царя. Её выдвинул французский инженер Жан Пьер Руден. Он занимался вопросом строительства Большой пирамиды, и об этом даже был снят фильм. Однако против такой гипотезы говорят следующие соображения: Во-первых, Большая галерея имеющая ширину 2,06 м спускается только до высоты 20 м от основания пирамиды, далее она резко сужается, переходя в так называемый Восходящий коридор, ширина которого чуть более 1 м (см. Ил.1), что не позволило бы поднимать гранитные детали Камеры царя ширина которых больше; Во-вторых, даже для того, чтобы блоки очутились в начале Восходящего коридора, их сначала нужно было бы поднимать до высоты входа в пирамиду (14 метров от основания), а затем вновь спускать по Нисходящему коридору, что означает лишнюю двойную работу; В-третьих, нетрудно посчитать, что даже самые прочные пеньковые канаты диаметром 3-4 см., не имеют необходимой прочности для подъёма гранитных блоков использованных в отделке Камеры (вес самого тяжёлого из них превышал 60 тонн). Например, согласно техническим справочникам суммарная разрывная нагрузка для пенькового каната составляет от 4,6 до 8,6 кг на мм² сечения. Что для канат диаметром 4 см даёт от 5,8 до 10,8 тонн максимальной нагрузки. А следы эрозии указывают, что использовался только один канат и его диаметр, судя по ширине пропила - В (5см.), не мог быть больше указанного размера. В-четвёртых, при предлагаемой Ж. П. Руденом схеме (о ней подробно рассказано в фильме), для подъёма блоков пандус большой галереи вообще был не нужен. Для этого можно было использовать наклонную стену самой пирамиды (см. ил.6). Ведь стены облицовки пирамиды были сделаны из белого известняка, материала более прочного, чем обычный известняк блоков, из которых сделан пандус Большой галереи.

Иллюстрация 6. Схема показывает устройство простейшего подъёмника для доставки блоков по облицовочным плитам уже готовых участков пирамиды.

При такой схеме, противовес надо было постепенно нагружать сверху, до тех пор, пока его вес не начинал бы перевешивать вес поднимаемого блока. После чего он сам начинал бы опускаться вниз, автоматически поднимая блок. В качестве груза для противовеса можно было использовать корзины с камнем, или просто более мелкие блоки, весом в 30-40 кг. После подъёма большого блока, когда противовес оказывался внизу, камни противовеса вновь нужно было поднять наверх и использовать снова и снова. При наличии нескольких подъемников, процесс можно было вести непрерывно по всей ширине пирамиды. Особо хочу подчеркнуть, что я вовсе не считаю, что блоки на пирамиду поднимались именно таким способом, этой темы я ещё коснусь позже, но в данном случае просто пытаюсь рассуждать в логике Жана П. Рудена. В-пятых, в этом случае характер самой эрозии был бы совершенно иным. А именно, мы имели бы глубокий, гораздо более длинный и узкий прорез ступени (см. ил.7), поскольку сами заданные условия совершенно исключают возможность для столь широкого рыскания каната который имелся в действительности.

Иллюстрация 7. Возможная схема эрозии ступеньки при условиях описанных Ж.П. Руденом.

В-шестых, даже если бы ступенька была испорчена таким образом в процессе строительства, совершенно непонятно, для чего её было оставлять в таком виде и после окончания стройки. Её можно и нужно было бы заменить. Думаю этих соображений уже достаточно, чтобы усомниться в предложенной Ж.П. Руденом гипотезе, а ведь аргументы можно было бы продолжать, есть ещё и в седьмых и в восьмых … Так как же могла возникнуть подобная деформация ступени? Мне кажется, что характер имеющихся следов однозначно указывает на работу примитивного лифтового механизма работавшего в пирамиде на протяжении многих сотен, а может быть и тысяч лет. Сам механизм работал в пределах Большой галереи и состоял из двух деревянных салазок, одних узких (на них находился груз противовеса) и одних широких (на них находилась рабочая платформа), соединённых посредством каната обмотанного в 2-3 оборота вокруг вращающегося барабана установленного у самого входа в Предкамеру царя (см.ил.8).

Полное представление о том, каким образом при этом происходила эрозия ступеньки даёт следующая схема (см.ил.9).

Иллюстрация 9. На рисунке 1 видно что в стирании ступени участвует только часть каната идущая к противовесу, часть каната идущая к грузовой платформе находится выше ступени и не касается её. Рисунки 2, 3 и 4 показывают, как именно происходит эрозия ступени при движении рабочего узла по барабану.

Расчеты показывают, что барабан длиной в 160 см позволяет разместить на себе 53 витка каната диаметром 3 см. При рабочем узле в 3 витка, для подъёма рабочей платформы барабан должен был сделать 50 оборотов. Поскольку длина галереи 46 метров то необходимый для этого диаметр барабана примерно равен 30 см. Разумеется, при столь долгом и интенсивном использовании лифтового устройства (о котором свидетельствует степень износа ступени) следовало бы ожидать и столь же интенсивного износа рабочих поверхностей и самого пандуса, однако таковых мы не наблюдаем. На мой взгляд, это говорит только об одном, что они были прикрыты деревянными или металлическими плоскими элементами, которые были съемными и неоднократно заменялись по мере износа. Именно для фиксации этих элементов использовались 27 пар симметричных углублений по обеим сторонам Большой галереи см. фотографии ниже.

Иллюстрация 10. Симметричные углубления с обоих сторон пандуса Большой галереи. Слева общий вид на фотографии 1909 г., справа современная фотография отдельного фрагмента.

Вероятно в эти углубления были забиты деревянные невысокие брусья, к которым непосредственно и крепились плоские элементы предохраняющие ступени от износа и дополнительные направляющие по бокам, препятствующие рысканию лифтовой платформы при подъёме, а так же для работы тормозного механизма находящегося на платформе для плавности работы. (Это могла быть педаль или рукоятка, связанная посредством рычагов с двумя тормозными колодками по бокам платформы). Нужно полагать, что в процессе эксплуатации трущиеся поверхности обильно смазывались маслом, следы которого, вероятно можно обнаружить и до сих пор, если исследовать ступени с помощью современной аппаратуры. Кроме того, на самом верху боковые направляющие служили местом фиксации вала барабана лифтового устройства. Я полагаю, что рабочая платформа использовалась для комфортного подъёма к так называемой Камере царя очень важных персон, жрецов, а возможно и самого фараона. Возможно, что на ней был установлен трон, на котором сидел фараон при подъёме вверх. Таким образом суммарная нагрузка на вал лифтового устройства не была очень большой, вес одного или двух человек, плюс вес деревянной платформы на салазках (всё вместе около 200 кг.), плюс вес салазок с противовесом (около 250 кг), итого 450 кг. Таким образом запаса прочности 2 - 3 сантиметрового каната хватало с огромным избытком (более 10 раз согласно расчетам приведённым выше). Судя по всему, в надземной части пирамиды регулярно использовались оба помещения и т.н. Камера царя и т.н. Камера царицы. Но для правильной работы лифтового устройства было необходимо чтобы яма открывающая в Большой галерее проход к Камере царицы была перекрыта (см.ил.). Иначе салазки противовеса неизбежно проваливались бы в эту яму.

Иллюстрация 11. На чертеже выделен участок пандуса Большой галереи где находились дополнительные разборные конструкции перекрывающие яму перед проходом в Камеру царицы. В пять симметричных пазов по бокам вставлялись 5 деревянных брусьев, на которые сверху укладывался 6 метровый дощатый настил.

Отсюда следует, что два этих помещения использовались попеременно, в некоторой очерёдности, а использованию одного или другого из них предшествовала предварительная подготовка, по сборке – разборке перекрытия, о которой подробнее скажу чуть позже. Значит элементы конструкции перекрытия были разборными и, насколько позволяют определить чертежи Большой галереи, включали в себя 6 или 7 частей. Прежде всего, это 5 деревянных прямоугольных брусов, со скошенной верхней частью, разного сечения примерно от 70×40 см до 40×20 см и общей для всех длине около 160 см, и деревянный дощатый щит размером 6×1 м, либо, что считаю более достоверным, 2 кедровые доски длиной по 6 м и сечением примерно 15×4 см, на мысль о которых наводят 2 симметричных паза в стенах ямы перед входом в горизонтальный проход (см. фото).

Иллюстрация 12. Яма в Большой галерее, слева фотография 1909 г., справа тоже место сегодня. На снимках цифрой – 1 обозначены длинные продольные пазы на стенах ямы, при современной реставрации их замазали и они видны хуже. Цифрой – 2 обозначены значительные разрушения стены в местах углублений под брусья.

На чёрно – белой фотографии 1909г. видно, что продольные пазы в стенах были очень ровными (особенно чётко это просматривается на переднем плане) и очевидно являлись частью инженерной конструкции пирамиды (туда частично заходили кедровые доски). Отсюда следует, что их замазка при реставрации (что видно на современной цветной фотографии справа), где их следы уже едва просматриваются, является грубой ошибкой при проведении реставрационных работ. По чертежам на ил.11 видно, что углубления под брусья в стенах не являлись симметричными по глубине (явно больше с одной из сторон), что позволяло снимать и устанавливать их. И судя по степени разрушения этих углублений (на фотографии 1909 г. обозначено цифрой – 2), эта процедура проделывалась огромное количество раз (сравните с внешним видом этого места сегодня, после реставрации). Вот современные фотографии 2-ух углублений в более близком ракурсе.

Иллюстрация 13. Внешний вид отверстий под брус сегодня. Следы значительных разрушений видны даже после реставрации. Красная стрелка указывает на замазанный реставраторами продольный технический паз. Видно, что его ширина была примерно 4 -.5 см., а глубина вероятно чуть большей.

Таким образом, деформации и разрушения стенок этих углублений являются ещё одним признаком регулярного присутствия людей в пирамиде в прошлом. Следующие признаки такого присутствия можно увидеть на деталях износа конструкции некого технического устройства в Предкамере царя. Впрочем, прежде чем сказать о них, я хотел бы высказать свои предположения и соображения о самом этом устройстве. Раздумывая над его смыслом и предназначением, я пришёл к выводу, что это был своеобразный хитроумный дверной механизм, открыть который можно было, лишь зная его секрет. Оставшиеся на сегодняшний день детали, позволяют реконструировать его с некоторой долей вероятности. Внимание всякого заходящего в Предкамеру человека привлекает, прежде всего, массивная гранитная плита, явно выполнявшая функцию противовеса в некой системе блоков (см.ил.14).

Иллюстрация 14. Схема предкамеры. Видна установленная в пазы плита с полукруглой выступающей ручкой - 1. Ручка выточена прямо из самого камня.

Но в настоящее время, щели пазов в которых она установлена, залиты древним бетоном (похоже ещё во времена фараонов) и исполнять свою функцию не может. Кроме этого, имеется ещё две странности. Первая заключается в том, что сейчас этот блок разрезан посредине горизонтально и состоит из 2-х плит поставленных одна на другую (щель в месте соединения так же замазана). Вторая странность, - верхний край этой плиты имеет неправильную форму, хотя и явно обработан с целью сгладить его. С одной стороны это может обозначать, что такова была задумка строителей. С другой стороны блоки неправильной формы совершенно не характерны для этого помещения, поэтому я предполагаю, что изначально он был выше, чем сейчас и его форма была правильной. (В настоящее время его максимальная высота около 130 см, я «дорастил» её до 140-145 см.) А по верхнему, утраченному краю этой плиты. вероятно находилось 4 отверстия для канатов (обоснование позже). Цементирование пазов и обработка верхнего края, вероятно, произошли одновременно, при обстоятельствах о которых я скажу позже. Если это действительно был противовес, то в качестве такового он мог находиться лишь в двух крайних положениях, опущен вниз и поднят. Причём, поскольку высота прохода в Камеру Царя 1,06 м., то для выполнения своей функции (поднять другую плиту таким образом, чтобы освободить коридор), высота его поднятия не могла быть меньше этой величины. Поскольку высота самого противовеса около 1,45 м и в опущенном положении он уже поднят на высоту коридора, то сложив все величины получаем, что его верхушка в поднятом состоянии должна была находиться на высоте 3,57 м. Вычтя эту высоту из высоты самой камеры, получаем расстояние от верхушки плиты до потолка около 23 см. Получается рабочая высота для устройства блока совсем маленькая, значит диаметр их валов был небольшим. Поскольку на плите имеется выступ правильной полукруглой формы похожий на ручку (при помощи которой плиту можно было тянуть вниз) и учитывая то обстоятельство, что это самая первая гранитная плита перед входом в Камеру царя, то можно сделать вывод о том, что именно эта плита и являлась главной, приводящей весь остальной механизм в действие. Сразу за этой плитой (как видно на ил. 14), шли три пары одинаковых вертикальных пазов в стенах, по-видимому, являвшимися направляющими для следующих 3-х плит устройства. Вероятно все эти плиты так же были сделаны из гранита и имели одинаковую с главной плитой ширину (122 см.), и толщину ≈ 53 см (судя по сохранившимся обломкам), что соответствовало ширине пазов в стенах (≈ 54,5 см.) А о высоте 2-ух из них, можно сделать некоторые обоснованные предположения, а именно. Вероятно, непосредственно перед входом в Камеру царя находилась гранитная плита высотой немного выше отверстия входа, (что-то около 1,1 м.) . Это следует из следов разрушения оставленных, вероятно, со времён разграбления пирамиды халифом аль-Мамуном. Вот как выглядел вход в Камеру в 1909 г.

Иллюстрация 15. Вход в Камеру царя. Внешний вид в 1909 г. (фото слева) и вид сегодня. Вероятно вход в Камеру преграждала гранитная плита, высотой чуть выше высоты отверстия. Чтобы попасть в Камеру, грабителям пришлось долбить стену над плитой.

На снимке видно, что гранитный блок над входом сильно разрушен (вероятно сколот специально), на глубину около 70-80 см. и всю ширину прохода. Кроме того, аккуратно сколот по всей высоте левый край входного отверстия (что видно на современной, цветной фотографии) и это явно сделано при помощи инструментов. Если мысленно поставить перед входом гранитную плиту примерно равную высоте прохода, то становится очевидным, что пробитое отверстие, как раз достаточно для проникновения в Камеру одного человека, среднего телосложения. Чуть позже эту плиту решено было убрать совсем (вероятно перед осмотром камеры самим Халифом), в этом процессе, пришлось срубить и кромку входного отверстия слева. Следующая плита, о высоте которой можно что-то обоснованно предположить, находилась сразу за плитой противовеса с ручкой. Её высота должна была удовлетворять двум условиям: Во-первых, преграждать вход на всю высоту остававшимся свободным прохода после поднятия противовеса вверх (≈ 2,12 м.), с другой стороны, её высота должна была позволять поднимать её на высоту прохода (1,06 м.). Несложный расчет показывает, что оптимальной высотой при этих условиях была бы величина 2,35 м. Косвенно этот вывод, подтверждается высотой, на которую был срублен разделявший плиты выступ (см. ил.16), без этого её нельзя было извлечь из пазов (так же работа людей аль-Мамуна).

Иллюстрация 16. На фотографии видно, что разделявший плиты выступ сколот не на всю высоту, вверху оставлен целый кусочек. Эта деталь позволяет сделать вывод о высоте извлечённой из паза плиты. Вероятно, сначала скололи выступ, а затем повалили плиту в сторону южной стены Предкамеры, после чего раскололи и вытащили через проход в северной стене.

Следы присутствия ещё одного блока в Предкамере обнаруживались прямо над её входом (см.ил.17 стрелка 1), вероятно он был сделан из известняка. Этот блок должен был скрывать от взгляда входящего в Предкамеру человека детали блокового механизм под потолком. Стрелка 2 указывает на странную нишу в стене, в пазу для плиты противовеса. (Ни в одном, доступном мне описании, о ней нет упоминаний).

Иллюстрация 17. Фотография верхней части Предкамеры царя 1909 г. Стрелка 1 указывает на вероятное местонахождение ещё одного блока в прошлом (в самом углу виден прямоугольный участок отличающийся по фактуре от остальной стены). Стрелка 2 указывает на подозрительную нишу в стене, в пазу для плиты противовеса.

Этот блок, вероятно, имел довольно сложную форму, с рельефными пазами аналогичными, как и на противоположной (южной) стене, его реконструкция на схеме ниже.

Иллюстрация 18. Реконструкция утраченного блока Предкамеры царя.

После всего сказанного я эмпирически попытался восстановить высоту 4-ой плиты (получилось ≈ 160см.), а так же реконструировать запирающее вход устройство и механизм его работы, см. схемы и описание ниже.

Иллюстрация 19. На схеме 1 показано положение плит в запирающем вход устройстве когда вход закрыт, на схеме 2, после его открывания. Цифрами обозначено: 1 - плита противовеса с ручкой, 5 – известняковый блок скрывающий вид блокового механизма, 2. 3 и 4 – подвижные плиты, 6- неподвижная плита, 7 – узел связывающий концы каната (всего канатов было 4), 8 – металлическая рама с валами.

Запирающее вход устройство могло состоять из 5 гранитных плит, на схеме обозначено - 1,2,3,4 и 6, прямоугольной формы, подвешенных при помощи 4 тянущихся параллельно канатов, (идущих по замкнутой кривой и связанных в кольцо узлами – 7), на металлических валах, размещённых в пазах металлической рамы - 8. Вес гранитных плит был подобран таким образом, чтоб суммарный вес плит № 2 и 3, был в точности равен суммарному весу плит № 4 и 1. Всё устройство приводилось в действие посредством ручки на плите - 1. Когда её тянули вниз, проход открывался. (При этом, плиты 1 и 4 шли вниз, а плиты 2 и 3 поднимались вверх). На схеме 1 показано положение плит в устройстве, когда проход был закрыт, на схеме – 2, положение плит при открытом проходе. В закрытом положении ручка плиты 1 утопала в отверстии в потолке (в блоке 5) и была не видна. Размеры отверстия позволяли просунуть туда руку и нащупать её. Вероятно у системы имелся дополнительный фиксатор, который срабатывал при просовывании руки в отверстие, только после этого вход можно было открывать. Судя по сохранившимся обломкам гранитных заслонок (один из них на фото ниже), по верхнему краю каждой подвижной плиты, было по 4 сквозных отверстия для канатов. Поэтому я думаю, что главная плита -1, первоначально, была устроена так же и возможно не была разрезана пополам.

Иллюстрация 20. На фото слева сохранившийся фрагмент гранитной заслонки (сейчас она стоит на боковой грани возле входа в пирамиду), на фото по центру она же, вид сверху. На фотографии справа показан скол на месте третьего отверстия для каната вблизи.

Реконструкция одной из гранитных заслонок Предкамеры на ил.21.

Суммарный вес всех подвижных гранитных плит в системе составлял примерно 9,4 тонны. Все заслонки подвешивались на 4 пеньковых канатах диаметром 5-6 см. (грузоподъёмность каждого около 15 тонн.) Таким образом, даже при обрыве 3-ёх из 4-ёх канатов, оставшийся целым, должен был удерживать плиты от падения. Внешний вид металлической рамы с валами представлен на ил.22.

Иллюстрация 22. Металлическая рама с валами (слева) и место её установки в Предкамере (справа). Нарисованы только две боковые стенки рамы, они были жёстко связаны между собой, перемычками, находившимися точно снизу под валами. Полукруглые выступы снизу дальней стенки рамы, входили в три полукруглые выемки в стене Предкамеры -5, (во избежание сдвига рамы относительно пазов в стенах – 4 и 2). Нарисован только один канат (зелёным), всего их было четыре. На южной стене Предкамеры, канаты проходили по специальным пазам – 1. Цифрой 3, обозначена плита противовес, она нарисована и на схеме рамы (серая).

Согласно реконструкции, всякий человек, попадавший в Предкамеру видел перед собой примерно такую картину (см.ил.23).

Вот примерно так мог выглядеть механизм устройства открывавшего вход. Хотя конечно, можно придумать и другие варианты. Особенно если учесть, что реально плита №1 могла работать и как-то иначе. Например подвижной могла быть лишь верхняя часть плиты. Возможно что секрет заключался в том, чтобы подняв верхнюю часть плиты с ручкой, получить доступ к нише в пазу западной стены Предкамеры (см.ил.17, обозначено стрелкой – 2), где мог быть скрыт дополнительный механизм. Для более конкретного разговора, необходимо тщательнейшим образом изучить все сохранившиеся следы и повреждения на стенах Предкамеры, в том числе и вышеупомянутую нишу. Кроме того, при проведении реконструкции нужно иметь в виду, что сами принципы, на которых основывалась работа устройства, могли быть несколько иными, находиться за рамками привычной нам логики. О чём подробнее будет сказано позже, во второй части этой статьи. Теперь же вернусь к теме поиска следов деятельности людей в пирамиде. На мой взгляд, внешний вид плиты 1 (см.ил.24), значительная затёртость и сглаженность её краёв и особенно нижнего края, говорит об очень большом количестве людей прошедших под этой плитой и контактировавших с ней.

Иллюстрация 24. На фотографиях внешний вид плиты заслонки в Предкамере в 1909 г. (слева) и сегодня (фото справа).

О том же говорят и следы подновления ручки на плите (см. ил.25). На фотографии видно, что плоскости самой ручки и гранитной плиты отличаются по цвету и фактуре от гранита на её боковых частях. Похоже, что в процессе длительной эксплуатации поверхность ручки постепенно полировалась, так, что рука человека уже начинала соскальзывать с её поверхности. Для устранения этого эффекта, ручку приходилось подновлять, легонько царапая зубилом е боковые края.

Иллюстрация 25. Внешний вид выступающей ручки на гранитной плите заслонке в Предкамере.

Но самые красноречивые следы, такого рода, можно обнаружить на гранитном саркофаге в Камере царя (см.ил.26), фотографии слева и по центру.

Иллюстрация 26. Слева фотография саркофага в Камере царя. Судя по состоянию верхнего края его боковых стенок, некогда имевшаяся на нём гранитная крышка открывалась и закрывалась неимоверное число раз. (Для сравнения, на фотографии справа внешний вид подобного саркофага из пирамиды Хефрена). Фото по центру, фрагмент саркофага из Великой пирамиды крупным планом. Кроме явных следов эрозии на верхнем торце боковой стенки чётко видны остатки технического углубления (всего их сохранилось – 3).

Думаю, ни один Египтолог не станет возражать против утверждения, что саркофаг этот явно имел некогда гранитную крышку. О её устройстве можно получить представление по внешнему виду подобных саркофагов в других пирамидах. Но судя по внешнему виду, этого саркофага, его крышка открывалась и закрывалась такое неимоверное количество раз, что верхние торцы боковых стенок, бывшие некогда плоскими, стали практически полукруглыми. Круглые углубления, имеющиеся в них, позволяют предположить, что в крышке имелись 3 сквозных отверстия, полностью симметричных этим углублениям. Когда крышка, ходившая по специальным фигурным пазам, задвигалась с боку, в эти отверстия вставлялись штыри, что не позволяло её открыть без их извлечения. Возможно они опечатывались. Все эти детали имеют важное значение для понимания того, что именно и как происходило в пирамиде во время её эксплуатации. Западная стенка саркофага чуть ниже остальных 3-ёх, значит крышка сдвигалась в эту сторону (аналогично саркофагу на фотографии справа). Вероятно, между западной стеной Камеры царя и саркофагом некогда находился стол или гранитный блок, с устройством для сдвигания крышки. Верхний угол саркофага вероятно разбит людьми аль-Мамуна, не сумевшим понять сразу, как открывался саркофаг. Теперь вернусь в Большую галерею и закончу свои рассуждения по поводу лифта и того, о чём говорят следы его эксплуатации. Как уже было сказано ранее, весьма вероятно, что лифтовое устройство Большой галереи имело тормозное приспособление для более плавного спуска и подъёма. (Возможно их было два, одно находилось на самой платформе, другое на рабочем барабане). Но в дополнение к этому, лифт должен был иметь три позиции с жёсткой фиксацией рабочих салазок, вверху, внизу и посередине пандуса галереи, которые обеспечивались другим приспособлением (что-то вроде деревянного перегораживающего бруса на всю ширину Большой галереи). Как уже было отмечено ранее, процессу использования того или иного помещения в пирамиде, предшествовал процесс подготовки. Накануне использования Камеры царицы, в пирамиде появлялось несколько человек. Сначала они переводили лифтовое устройство в среднее положение (когда большие салазки располагались над малыми (см. комментарий к иллюстрации 8)), и жёстко их фиксировали. Затем снимали настил с брусьев над ямой и клали его на пандус выше ямы. Брусья вынимали из пазов и убирали в небольшой альков перед вертикальной шахтой-колодцем, в самом низу Большой галереи (см.ил.27).

Иллюстрация 27. Предположительное место, куда могли складывать брусья от разборной конструкции, закрывавшей яму в Большой галерее.

Перед использованием Камеры царя, все операции повторяли в обратном порядке, а установив настил над ямой, рабочую платформу лифта спускали вниз и фиксировали её там. Судя по треугольнику дополнительной деформации ступени – С1С2Р (см.ил.4 и 5), в среднем положении рабочая платформа лифта фиксировалась значительно чаще, чем в верхнем и нижнем. Это означает, что Камера царицы использовалась значительно чаще, чем Камера царя. Но самый интересный вопрос, которым следует задаться, заключается в следующем, откуда в Большой галерее появлялись те гипотетические знатные лица, которые должны были подниматься на лифте вверх? Ведь как известно, восходящий проход, по которому ныне попадают в Большую галерею туристы, до проникновения в пирамиду аль-Мамуна использоваться с этой целью не мог. Так называемые гранитные пробки, ныне находящиеся в самом начале прохода, служили надёжной к тому гарантией. Кстати, чисто интуитивно, возможно я ошибаюсь, но мне кажется, что их первоначальное положение было не там. Если посмотреть на план восходящего коридора (см.ил.28), то на нём отмечено три, так называемых рамочных плиты. То есть в стены коридора, сложенные из отдельных блоков, вставлены три монолитных каменных плиты, с отверстием посредине. Вот в них то, по моему мнению, и находились некогда три вышеупомянутых гранитных блока. Предположу, что изначально отверстия в этих плитах имели точно такую же форму, как и сужение коридора внизу. И, если я прав, то в этом случае, они должны иметь деформации и выломы в этих местах. К сожалению фотографий этих мест коридора у меня нет. Мне кажется, что эти плиты (с гранитными блоками в них), как впрочем и весь восходящий коридор имели чисто техническое предназначение (подробнее об этом во 2-ой части статьи). Об обстоятельствах, при которых гранитные блоки оказались внизу, я скажу чуть позже.

Иллюстрация 28. Изначальное местоположение гранитных блоков «заглушки» по мысли автора, отмечено цифрой – 1, цифрой – 2 отмечено их положение сегодня.

Таким образом, единственным известным ныне путём попадания в Большую галерею мог быть следующий, сначала от входа вниз, по нисходящему коридору, почти до конца. Затем по шахте колодцу вверх, через грот и альков (см.схему выше). Путь, прямо скажем, настолько неудобный и опасный, что само предположение, что им мог следовать фараон или иной знатный человек, кажется совершенно абсурдной. Отсюда следует актуальная необходимость поискать иное решение. Обозначим все части искомого уравнения: 1. Мысленно опустим салазки с платформой и троном на нём в самую нижнюю точку Большой галереи (см.ил.29).

Иллюстрация 29. Место, где обозначена трещина в стене Большой галереи, как раз совпадает с уровнем горизонтальной рабочей платформы лифта на салазках.

2. Примем во внимание, что как раз в этом месте торцевой стены Большой галереи, в которое упирается рабочая платформа, находится стык 2-х плит. 3. Обязательно учтём, что, судя по Предкамере, египтяне умели создавать блоковые устройства, поднимающие многотонные плиты вверх. 4. Проведём мысленную, немного наклонную прямую от этого места к наружной стене пирамиды и посмотрим, что находится там (см.ил.28). А там как раз находится вход в пирамиду. Теперь соберём все признаки и сделаем вывод: Прямо в том месте, куда упирается рабочая платформа лифта, должна находится поднимаемая блоковым устройством плита, за которой должен быть удобный проход ведущий к входу в Великую пирамиду (см.ил.30).

Иллюстрация 30. На схеме красным цветом обозначено место, где должна находиться поднимающаяся вверх плита, серым – открывающийся за ней коридор. Цифрами обозначено: 1 – поднимающаяся плита, 2 – замазанная при реставрации трещина, 3 – гипотетический проход, находящийся за плитой.

Предполагаю, что главный вход в пирамиду находился прямо над отверстием нисходящего коридора и ныне запечатан блоком белого известняка или бетона (см. ил.31).

Иллюстрация 31. Предполагаемое место главного входа в Великую пирамиду ныне запечатано блоком белого известняка или бетона (см. крупно на фотографии по центру). На выноске справа, гранитная деталь, некогда имевшегося паза, по которому ходила плита противовеса. Выложенные углом гранитные плиты перекрытия, имеют вертикальные царапины, раньше с ними часто соприкасалась поднимающаяся плита, запиравшая главный вход.

Так же думаю, что первоначально, он имел гораздо более сложную конструкцию, сходную с системой блоков в Предкамере и был снабжён гранитной заслонкой на противовесе, поднимавшейся вверх. Об этом косвенно свидетельствуют следующие детали: 1. Вертикальные царапины на выложенных углом гранитных плитах у входа (см.ил.31). (Вдоль них, по-видимому, раньше ездила вверх – вниз, запиравшая вход, гранитная заслонка с противовесом); 2. Сохранившийся фрагмент гранитного паза, по которому двигалась плита противовеса. Ныне, он подпирает загораживающую вход плиту с правого верхнего угла (см. выноску на ил.31, справа). На фрагменте, достаточно хорошо, видна полукруглая выемка, по которой и двигался противовес. 3. На центральной фотографии ил.31, хорошо видно, что раньше, выложенные домиком гранитные плиты, продолжались дальше того места, где они заканчиваются сейчас. Это видно по наклонным плитам упора для них, хорошо заметных с правой стороны фотографии. Таким образом, по имеющимся следам, можно сделать вывод, что изначально в пирамиде было 3 прохода с блоковыми устройствами для поднятия тяжёлых гранитных плит: у главного входа, перед входом в Большую галерею и в Предкамере царя. Предположительно за поднимавшейся плитой в северной стене Большой галереи сейчас находится упавшая вниз заслонка противовеса. А также, возможно, что этот проход запечатан каменными блоками, либо заложен каменной кладкой на бетонном растворе (аналогичным бетону имеющемуся на гранитной заслонке в Предкамере царя).

Теперь расскажу историю Великой пирамиды так, как она видится по следам деятельности и разрушений, оставленных в ней временем и людьми. Вероятно, изначально, пирамида была задумана как место для проведения каких-то церемоний или манипуляций с участием людей (что бесспорно следует из многочисленных следов ими оставленных, см текст выше). О смысле и цели, которых мы можем только строить догадки. Можно предположить, что все три, ныне известных помещения в пирамиде, регулярно использовались. То, что две верхние камеры имели отдельный вход, может говорить о разной степени важности этих церемоний или степени их доступности для людей. Нижняя камера для людей и церемоний попроще (поэтому вход в неё не имел столько препятствий, как вход к камерам наверху) , 2-е верхних, - для более важных. Причём и в использовании верхних камер была определённая градация. Более часто церемонии проводились в Камере царицы (об этом говорят следы оставшиеся от работы лифтового устройства). И эти церемонии, вероятно, были рангом пониже, и обставлены менее пышно и торжественно, чем церемонии, проводимые в Камере царя (возможно, что с этим связано и различие в отделке этих камер). Последние включали в себя трёхкратное испытание, в виде разрешения загадок прохождения через систему гранитных заслонок и торжественный подъём на лифте. По ходу церемонии открывался и закрывался гранитный саркофаг, а возможно и опечатывался. Вся система функционировала в течение неимоверно огромного количества лет, веков, а может и тысячелетий (об этом говорит степень износа ступени в Большой галерее, плиты противовеса в Предкамере и гранитного саркофага). Но однажды случилась катастрофа. Судя по следам, событие произошло накануне очередной церемонии в Камере царя. Пандус прикрывающий яму в Большой галерее был установлен в рабочем положении, рабочая платформа находилась внизу и зафиксирована там, салазки противовеса, соответственно, находились наверху и удерживались тросом, плиты блоков в Предкамере, находились в положении – «закрыто». Но в тот день случилось сильное землетрясение, (делаю такой вывод на основании исследований Петри (см.ил.32)). И оно произвело разрушения в пирамиде, которое тогдашние её хозяева не смогли, или не захотели исправить.

Иллюстрация 32. Следы деформации Камеры царя, вызванные, скорее всего, землетрясением. Масштаб деформаций увеличен в 10 раз для наглядности.

Судя по следам, волны землетрясения проходили по линии север – юг. В результате этих толчков в Камере царя сдвинулись блоки стен, что нарушило их первоначальную вертикальность. Пошли волнами плиты пола (уложенные на специальной песчаной подушке). На 3 сантиметра просела южная стена, что привело к растрескиванию блоков на потолке и в Разгрузочных камерах. Обломилась верхняя часть гранитной плиты противовеса в Предкамере, и плита упала. Оборвался изветшавший трос лифта, и салазки с 250 кг. груза противовеса заскользили, набирая скорость, вниз. Попав в Восходящий проход, они ударили первый гранитный блок (ныне образующий т.н. «пробку») и выбили его из рамочной плиты. Теперь по коридору скатывались уже 2 предмета. Налетев на следующий гранитный блок, они выбили с места и его, а затем и третий. Все камни устремились далее, пока не застряли, наконец, в страховочном сужении коридора в самом низу Восходящего прохода, где и находятся сейчас. Когда в пирамиде появились люди, то они попытались максимально точно оценить степень повреждений объекта. Наибольшее опасение вызывали трещины в потолке Камеры царя. Из Большой галереи пробили проход в первую Разгрузочную камеру (см.ил.32), и убедились, что трещины сквозные и затрагивают и следующие уровни перекрытий. После общей оценки, был сделан вывод, что привести объект в прежнее состояние не удастся и было вынесено решение о его консервации. Для этого были выполнены следующие действия. Во-первых, замазали бетоном трещины в потолке главной камеры. Закрыли и опечатали гранитный саркофаг. Демонтировали стол с устройством для открывания крышки. Затем, демонтировали металлическую раму блокового устройства в Предкамере. Для этого пришлось разбить известняковый блок над входом (блок - 5, см.ил.18 и 19) и вытащить из пазов плиту противовес (плита - 1, на ил.19), при этом её, возможно, пришлось разрезать (если только она не была такой изначально). После демонтажа рамы, верхнюю часть плиты противовеса подравняли, установили обратно в пазы и залили их бетоном (возможно, чтобы навсегда закрыть доступ к нише в пазу этой плиты (см. стрелка - 2 на ил.17)). Возможно, что были залиты и пазы других плит заслонок, (но эти плиты были выломаны и разбиты людьми аль-Мамуна, это было сделано, чтобы аль-Мамун мог лично придти и осмотреть пирамиду). Вход в Предкамеру был загорожен каменной плитой и, возможно, так же забетонирован. В Большой галерее демонтировали все части лифтового устройства и ценные части системы освещения (см. фото ниже).

Иллюстрация 33. Что-то ценное располагалось на 5 ярусе плит в Большой галерее, возможно светильники системы освещения. Их вырубали из стен при помощи зубила.

Замуровали вход в шахту колодец внизу (из нисходящего коридора) и засыпали его грунтом на высоту 5 м. Засыпка производилась из т.н. грота, где имеется яма как раз подходящего объёма (см.ил.34), видимо оттуда и брали грунт.

После этого, демонтировали, по такой же схеме, всё ценное в коридоре главного входа (который пока не открыт). Наконец залили бетоном главный вход в пирамиду, а затем, вероятно, заделали и отверстие в облицовке. Вот в таком виде она простояла много столетий, до того дня пока её покой не был потревожен людьми аль-Мамуна. Путь их проникновения в пирамиду известен, легко читается по оставленным ими следам разрушений и я не стану описывать их отдельно.

Часть 2.

Великая Пирамида в Гизе глазами метафизика.

В первой части статьи я попытался проанализировать те факты и сведения о пирамиде, которые были получены при помощи 5 органов чувств физического тела человека, т.е. информацию, полученную т.н. научными методами. С сожалением вынужден констатировать, что даже с некоторыми из этих фактов официальная Египтология обращается очень странно. Подчас, явно игнорируя те из них, которые плохо вписываются в официальный исторический контекст. Например, общим местом считается утверждение, что египтяне не знали железа. И в тоже самое время очень невнятно комментируется тот факт, что: в 1837 году британским инженером Дж.Р.Хиллом была найдена железная пластина, размером - 26 см на 8,6 см на 0,4 см, которая была вделана в соединение блоков в южной вентиляционной шахте погребальной Камеры царя пирамиды Хеопса. Чтобы извлечь её, пришлось отодвинуть две наружные плиты внешней поверхности пирамиды, что доказывает, что эта железная пластина относится ко времени её строительства. Анализ показал, что железо не метеоритное. Так знали египтяне железо или нет? Или пирамиду построили вовсе не египтяне? А что можно подумать о Египтологах, которые спорят о времени строительства пирамид строя доказательства своей правоты на астрономических (!) расчетах и почти не интересуются таким, например, фактом: Что внутри северного, т.н. Вентиляционного канала Камеры царицы, открытого Диксоном и Грантом в 1878 г., был найден 10 см. кусочек кедра, похоже, некогда являвшегося частью какого-то инструмента. И поскольку, до того этот канал был наглухо запечатан с обоих концов каменными блоками, то значит эта деревяшка, могла попасть туда только в момент строительства пирамиды. Отсюда следует, что радиоуглеродный анализ этого куска дерева мог бы очень помочь в разрешении вопроса о времени её строительства. Однако следы этой находки теряются где-то в одном из музеев Британии. Сейчас делаются вялые попытки разыскать этот предмет. Чуть отвлекусь, чтобы закрыть тему с находками. Вместе с деревяшкой был найден каменный шар (диаметром сантиметров 8, судя по фотографии, и весом более 800 г.), а также бронзовый крючок, параметрами примерно 4 на 4,5 см, и толщиной 0,5 см. Если посмотреть на внешний вид этих находок (см.ил.36) и попытаться понять, для чего эти вещи использовались, то на ум приходит следующее. Шар очень напоминает долеритовые шары

Иллюстрация 36. Цифрами обозначено: 1 – находки в северной Вентиляционной шахте в Камеры царицы (шар, деревяшка и крючок). Там же рисунки деревяшки и крючка с указанием размеров.; 2 – долеритовые шары из коллекции другого музея.; 3 – возможное назначение деревяшки и крючка.

из коллекций других музеев. О них сообщается, что они входили в набор инструментов древних каменщиков и использовались для тонкой доводки ровных поверхностей обрабатываемого камня. Поскольку удар каменным шаром позволяет сделать более тонкое сглаживание, чем удар долота или зубила. Если это действительно так, то возможно, что крючок и деревяшка являлись частями отвеса, по шнурку которого мастер производил выравнивание каменного блока (см.рис.3,ил.36). Круглые штырьки снизу крючка позволяли точнее отрегулировать расстояние между поверхностью блока и направляющим шнуром. Второе возможное объяснение, что деревяшка была ручкой бронзового крючка. Но тогда встаёт вопрос, для чего мог использоваться подобный инструмент. Крючок довольно мал (4 см.), будь он ещё вдвое мельче и впору идти на рыбалку. К тому же, если б деревяшка была ручкой, то она должна была бы иметь разрез, в который вставлялась бы нижняя плоскость крючка с заклёпками. Однако и по поводу идентификации найденного шара, как и по поводу других похожих шаров лично у меня есть определённые сомнения. Во-первых, на фотографии с хорошим разрешением видно, что шар по экватору опоясывает узкая ровная черта (см.ил.37). Что-то похожее видно и на шарах фотографии – 2 (см.ил.36), хотя качество той фотографии хуже.

Иллюстрация 37. Узкая ровная черта на шаре из северной Вентиляционной шахты.

Если бы эти шары использовались так, как это описано, то подобные линии очень быстро исчезли бы с их поверхности. Во-вторых, все эти шары очень гладкие и как будто специально отполированы, чтобы их приятно было взять в руку. А от любого сильного удара на них обязательно появились бы сколы с острыми краями. На мой взгляд, они больше похожи на какой-то измерительный инструмент, нежели на разновидность каменного молотка. Например, подобный шар мог быть неким эталоном веса, тогда ровные линии по экватору могли выполнять ту же роль, как и гурт на ребре современных монет…. Однако на этом месте я хотел бы закончить свои отступления и вернуться к основной теме. Я начал с того, что охарактеризовал первую часть данной статьи как «научную», или вернее построенную на информации называемой «научной» или «объективной». Во второй части статьи речь пойдёт о гипотезах и предположениях учитывающих весь массив информации, которую я субъективно считаю достоверной, включающей и ту, которая заведомо «научной» считаться не может (трансовые откровения медиумов, легенды и сказания прошлых времён и т.д. и т.п.). Таким образом экономлю время всем любителям «научности» и «объективности», дальше можно не читать. Из откровений Д.Андреева мы знаем, что самой древней человеческой цивилизацией на Земле, была цивилизация Атлантов. По этому вопросу он сообщает нам следующее. Атлантическая метакультура, существовала приблизительно с двенадцатого по девятое тысячелетие до Рождества Христова. Она «… находилась на архипелаге островов, крупнейший и главнейший из которых по размерам напоминал Сицилию. Ее населяла красная раса. То было рабовладельческое общество, сперва составлявшее несколько мелких государств, позднее объединившихся в деспотию. Мировоззрение было политеистическим с огромным пластом магии. Пантеон и культ омрачались включенным в него демонопоклонством. Ближе всего из хорошо известных нам культур Атлантида была бы к Египту и отчасти к ацтекам, но сумрачнее и тяжелее. Из искусств доминировали архитектура, скульптура и танец. Цивилизацию ни в коем случае нельзя назвать высокой, хотя атланты, пользуясь наличием цепи мелких островов между Атлантидой и Америкой, поддерживали связь с этим континентом, откуда вели свое происхождение. Позднее им случилось добраться и до Западной Африки, предание об Атлантиде достигло впоследствии до Египта через посредство древней Суданской цивилизации, ныне неизвестной, но следы которой еще могут быть обнаружены в будущем. Над этическими представлениями атлантов довлели образы беспощадных и алчных божеств, и в культе большую роль играло ритуальное людоедство. В поздний период возникли полуэзотерические религиозные движения светлой направленности. Но в общем картина была довольно мрачной вследствие большой активности демонических начал. Главный остров и окружавшие его мелкие погибли от ряда сейсмических катастроф. Небольшие группы жителей спаслось в Америке, одна – в Африке, где и растворилась в негрском населении Судана.» Д.Л. Андреев, «Роза Мира», Книга 3, гл. 2. Вероятно именно со времён цивилизации Атлантов, по обе стороны Атлантики остались мегалитические постройки, которые довольно просто могут быть идентифицированы по следующим признакам: 1. Сложены из больших каменных блоков идеально ровно подогнанных друг к другу, весом от нескольких тонн, до десятков, сотен и тысяч тонн! 2. В постройках используются камни горных пород любой твёрдости, до базальта и гранита включительно. 3. На камнях и в карьерах по их добыче обнаруживаются многочисленные следы машинной обработки камня. (См. исследования отечественных учёных из клуба Альтернативной истории под руководством А.Склярова). 4. В каменных кладках не используются связующие растворы. 5. Отсутствие, у ныне живущего рядом населения, каких-либо исторических документов, в которых бы указывался возраст этих сооружений, способы и время их строительства.

Все подобные сооружения можно примерно датировать как созданные не позднее 10 000 лет назад (время исчезновения цивилизации Атлантов). Ныне, перед любым человеком пытающимся понять, а как это было сделано, встают, прежде всего, следующие вопросы: как резали и обрабатывали камень и как его поднимали и укладывали? Сознание человека устроено так, что всегда склонно мыслить по уже известному шаблону. Поэтому первая, являющаяся в голову мысль, ведёт в сторону мощных обрабатывающих станков с электроприводом и гигантских подъёмных кранов. Но по более глубокому размышлению эту мысль неизбежно придётся отбросить. Поскольку из ниоткуда такие машины не возникают. Для того, чтобы они появились, требуется мощная сопутствующая промышленность (сталеплавильные производства, металлообработка, электроэнергетика и пр.). И всё это должно быть неподалёку от циклопических построек. Но вот следов такой промышленности мы как раз и не находим. А вот мегалитические сооружения, - пожалуйста! Значит искать нужно в другой стороне и эта сторона в откровении Д.Андреева чётко обозначена, - магия и оккультизм. Значит надо попробовать разорвать шаблон и поискать в этом направлении. Думаю большинство людей знакомо с такими паранормальными явлениями как спиритизм и полтергейст. Даже если никогда не сталкивались лично или даже в них не верят, то наверняка слышали. Те же кто их изучал, знают, что в моменты действия полтергейста могут летать по комнатам довольно увесистые предметы, а тяжёлая мебель, вроде шкафов и холодильников может сдвигаться со своих мест и даже опрокидываться. Во время же спиритических сеансов с привлечением сильных медиумов, даже очень тяжёлая мебель может подниматься в воздух и перемещаться на несколько метров в пределах помещений. Суть во всех этих явлениях одна. Безобразиями занимаются некие «тонкие» сущности, а вот энергию для своих проделок они берут от вполне конкретного человека, с плохо закрытыми энергетическими центрами. В подавляющем числе случаев это дети или молодые женщины. Тонкие сущности ищут таких людей и поселяются рядом с ними. В роли таких сущностей, в очень многих случаях выступают астральные обрывки душ, недавно умерших людей. Смысл производимых полтергейстом явлений следующий, внезапно напугать человека, а затем запитаться энергией его страха или гнева. В случаях спиритизма, медиум сам предлагает таким сущностям воспользоваться своей энергией и вступить в контакт. Бывают случаи, когда люди пытаются «поиграть» в спиритический сеанс и вызывают тем самым стойкий полтергейст. От которого потом не могут избавиться. Проявления таких сущностей известны людям с незапамятных времён. Но если ныне такие контакты сущности и человека возникают спонтанно и их обычно всячески стараются избегать, то в глубокой древности люди специально искали таких сущностей и таких контактов, и вступали с ними в органичный симбиоз. Они кормили их энергией собственного контролируемого страха, требуя взамен, выполнения какой либо работы. Людей вступивших в такой симбиоз называли магами и колдунами. Вот при помощи таких людей и сущностей и выполнялась работа по подъёму и укладке тяжёлых каменных блоков при возведении мегалитических построек. Блоки при этом реально летали по воздуху, повинуясь словесным командам, находящихся в лёгком трансе колдунов. Психической энергии одного человека как раз хватало, для манипуляции блоками в несколько тонн веса. Вероятно пределом возможностей были манипуляции весом от 30 до 40 тонн. (Сужу по сравнительно свежему примеру строительства «Кораллового замка» построенного как раз одним человеком, там вес самой тяжёлой плиты около 35 тонн). Для подъёма более тяжёлых блоков требовалось объединение психической энергии большого коллектива людей, которых колдун вводил в транс при помощи ритмической музыки и дружно повторяемых фраз и распевов. Вероятно монументы острова Пасхи это последние отголоски древнейших строительных технологий Атлантов, докатившиеся до тех краёв посредством цивилизации Инков. После приведённой выше информации становится понятно, почему эти технологии со временем исчезли, уступив место современной машинной цивилизации. Ведь «владение» такой сущностью это вовсе не тоже самое, что и владение сотовым телефоном, например. Который можно сегодня купить, попользоваться пару месяцев, а затем задвинуть на дальнюю полку и забыть о нём навсегда. Вступление в колдовской симбиоз, означало пожизненное обременение, от которого уже нельзя было ни отказаться ни избавиться. Налагало ограничения на всю последующую жизнь, обрекало колдуна на одиночество. Всякая сущность такого рода, есть существо капризное и эгоистическое, чётко следящее за соблюдением «договора» по симбиозу и способное жестоко отомстить колдуну, рискнувшему его нарушить. К тому же после смерти колдуна его душа попадала в нижние чистилища, где отрабатывала свою негативную карму страданием. Поэтому нет ничего удивительного, что с наступлением эры монотеистических религий колдовство и магия оказались под запретом. Когда в первой части статьи я пытался реконструировать блоковое устройство в Предкамере царя Великой пирамиды, то упомянул, что возможно сами принципы работы таких устройств находились вне рамок нашей повседневной логики. Я имел в виду, что они могли работать на тех же принципах левитации, которые применялись и в процессе строительства. То есть открыть вход могли только люди, наделённые соответствующими способностями. И возможно наличие таких устройств, при входе, служило естественным препятствием для всех остальных, обычных людей…. Теперь по поводу обработки и резки камня. Здесь я вынужден двигаться на ощупь и ясности в этом вопросе гораздо меньше. Но очевидно одно, применялись машины, на режущей кромке которых, вероятно, создавался интересный эффект, менявший физические свойства разрезаемого материала. В результате он становился гораздо мягче и податливее в месте контакта с инструментом. Как показали современные исследования, в результате этого, гранит резался и сверлился примерно в 500 раз быстрее, чем на современном оборудовании, применяемом в тех же целях. Сами эти машины, по-видимому, были весьма примитивны по устройству. И приводились в действие мускульной силой человека. Что-то вроде платформы на салазках, вращающегося вручную вала и устройством для плавного его смещения в 2-ух перпендикулярных плоскостях (с рычажной передачей). На вал машины устанавливались съёмные насадки в виде циркулярных пил, примитивных фрез или трубчатых свёрл. Поскольку всё приводилось в действие мускульной силой человека, то сами эти насадки стремились максимально облегчить. Вероятно секрет машин заключался в изготовлении этих режущих насадок. Они были, что называется, - заговорёнными. То есть в них трудились те же «тонкие» сущности, что и на погрузке блоков. Подозреваю, что для изготовления каждого такого сверла или насадки необходимо было убить человека. Именно поэтому эти «технологии» умерли ещё раньше, чем технологии подъёма каменных блоков. В фольклоре практически всех народов мира есть упоминания о магическом заговорённом оружии, способном пробить любые доспехи, разрубить железные цепи и даже камень. В легенде о короле Артуре, рассказывается о мече, торчащем из камня, о котором было известно, что тот, кто сумеет его вытащить, станет королём Англии. Многие могучие рыцари пытались безуспешно это сделать, но вытащить его смог только ребёнок, будущий король Артур, перед этим прошедший обучение у колдуна Мерлина. Суть легенды в том, что в мече обитала вышеупомянутая «тонкая» сущность. Когда-то прежний владелец меча, перед смертью, вогнал его в камень. Сущность меча вновь ожила, когда получила энергию от маленького Артура. Я думаю, что к преданиям подобного рода следует относиться очень серьезно. Это мы живём в эпоху машинной цивилизации, никогда не видим проявлений магии и думаем о сказках и легендах прошлого, как о порождениях людей, с очень большой фантазией. Уже расшифрованные Египетские папирусы переполнены странными рассказами о магах и чародеях, которые современные Египтологи называют сказками. На вроде этой: «Снофру бесцельно бродит по дворцу, не зная, как разогнать скуку. Он посылает за ученым, умудренным в магии жрецом - чтецом Джаджаеманхом. Чародей находит лекарство от хандры. Он советует царю отправиться на озеро близ дворца и покататься в ладье вместе с очаровательными юными девушками... Приносят обитые золотом весла из эбенового дерева, приводят двадцать сказочно прекрасных женщин с крепкими грудями и заплетенными в косы волосами. Они снимают одежды и переодеваются в платья из мелкоячеистой сети, которые подчеркивают все их прелести. Прогулка начинается весело... царь оценил прелестных спутниц, и его грусть быстро развеялась. На корме ладьи одна из красавиц забавляется со своей косой. Тут-то и случается несчастье. Девушка вдруг прекращает править и умолкает. Сидящие рядом подруги тоже бросают весла. Царь обеспокоен... "Старшая" среди девушек-гребцов, та, что правила ладьей, уронила в воду драгоценность, которой очень дорожила... [Царь, успокаивая её, обещает ей подарить другое украшение, лучше прежнего]. И велит продолжать прогулку. Но безутешная девушка отказывается... Остается одно - вновь позвать чародея... Джаджаеманх приходит, и царь объясняет ему, в чем дело. Мудрец не смущается. Невозможно найти вещицу "вслепую", посылая за ней ныряльщиков. Проще произвести магическое заклинание. Результат поразителен: Джаджаеманх колдовскими чарами поднимает одну половину вод озера и кладет ее на другую... Злополучная безделушка, подвеска в виде рыбки, тут же нашлась. Чародей кладет воды на место, девушки снова начинают грести, и прогулка продолжается». Папирус Весткар. Подозреваю, что в реальности здесь фантазии не больше, чем в сочинении современного школьника на тему, как я провёл это лето. Где говориться, как он разговаривал с другом по скайпу, хотя их разделяют тысячи километров. Затем прилетел к нему в гости на самолёте, катался на машине, прыгал с парашютом и пр. Легко представить себе, что мог бы подумать об этом сочинении житель древнего Египта. В каждом времени и эпохе есть свои чудеса. В древности магия была такой же обыденностью как ныне компьютеры, ракеты и пр. Однако возвращаюсь к основной теме. Думаю, что число людей, способных создавать такие машины и работать на них, было очень мало. И в каждый исторический момент, на стройках и карьерах Атлантов (и в том числе и в Египте), трудились считанные экземпляры таких машин. Таким образом, там где классический Египтолог видит сотни и тысячи рабов с долеритовыми шарами, высекающими один единственный каменный обелиск. Я вижу небольшую группу людей передвигающих салазки машины по карьеру, 2-ух рабов, по очереди вращающих вал машины, колдуна – оператора и небольшую бригаду отгребающих каменную крошку, грузящих её в корзины и уносящих на отвал. Когда они заканчивали обелиск, их сменяла такая же небольшая группа людей, отвечающая за погрузку и транспортировку. Немногочисленность и ценность таких машин, объясняет, почему они не были найдены до сих пор. Когда от подобных технологий отказались, их металлические части пошли на переплавку, а деревянные были разобраны и использованы в другом месте. К сегодняшнему дню, от них не осталось ничего, кроме следов их работы в карьерах и на стройках. Слабая изученность вопроса, открывает широкий простор для прикладных исследований. Все явные следы подобного рода должны быть тщательно изучены и зафиксированы на фото и видеокамеры. Необходимо максимально точно определить диаметр циркульных пил, фрез и свёрл, толщину их рабочих поверхностей и металл, из которого они были изготовлены. Нужно внимательно обследовать отвалы строительного мусора, с целью отыскания следов работы машин. Например, от работы трубчатых свёрл должны оставаться соответствующие каменные керны и пр. Когда все подобные сведения будут собраны и систематизированы, можно будет более точно реконструировать и сами эти машины. Великая пирамида в Гизе, есть типичный пример мегалитической постройки и по всем признакам строительных технологий соответствует цивилизации Атлантов. В качестве рабочей гипотезы о времени её создания можно использовать следующие трансовые откровения Эдварда Кейси: «Вопрос 5. "Когда началось и завершилось строительство Великой Пирамиды?" Ответ 5. "Строительство продолжалось сто лет….Это происходило с 10 490 г. по 10 390 г. до Прихода Иисуса Христа в Египет"» Запись в протоколе №5748-6. По его утверждениям. Пирамиду начали строить, когда первые катастрофы на земле Атлантов уже произошли. И население частично эмигрировало оттуда, в том числе и на территорию Египта, смешиваясь с местным населением и делясь с ним своими знаниями. Он так же утверждал, что целью её постройки было устройство храма для ритуалов посвящения и сохранение знаний об истории Атлантиды. В кругу людей интересующихся оккультными явлениями бытует стойкое мнение, что Египтяне считали Великую пирамиду живым существом. В ней обитал могущественный дух, а пирамида была его физическим телом. Согласно этому мнению, камера царя соответствовала головным центрам этого тела, Камера царицы соответствовала сердцу. Большая галерея была её лёгкими, пупок находился в гроте, а Подземная камера соответствовала сексуальному центру. Продолжая эту аналогию дальше можно сказать, что Вентиляционные каналы Камеры царя были глазами, которыми Пирамида глядела на мир. Каналы Камеры царицы были её ушами, главный (пока не найденный вход) соответствовал рту, а чему соответствовало отверстие её нисходящего коридора, пусть читатель догадается сам. С учётом этой информации гораздо легче отстроить гипотезы, какого рода таинства могли происходить в тех или иных камерах пирамиды. Сутью любых магических посвящений является достижение состояния изменённого сознания. И пирамида была спроектирована и построена как гигантская машина для погружения людей в состояние транса. Одним из приёмов который способствовал этой цели, была необычная акустика пирамиды. Я думаю, что т.н. Разгрузочные камеры царя были созданы именно с целью создания необычных акустических эффектов. И вот как их описывает очевидец: «[Погрузившись в саркофаг], я сложил руки на груди и подал голос на низкий ноте. Я уже пробовал так делать в других точках камеры царя, причем стены как будто собирали звук, усиливали и возвращали ко мне, так что я мог ощущать возвращающиеся колебания подошвами ног, теменем и кожей. В саркофаге я почувствовал примерно то же, только усиление и концентрация колебаний были во много раз интенсивнее. Ощущение было такое, будто находишься в резонансной камере какого-то гигантского музыкального инструмента, рассчитанного на то, чтобы вечно звучать на одной раскатистой ноте...» «Следы богов», Грэм Хэнкок. Поль Брантон пишет, что Натаниэлю Дейвисону «удалось заметить странное эхо внутри пирамиды: когда он громко кричал, стоя на пороге Царской комнаты, эхо отвечало ему не один, а несколько раз… к тому же эхо голоса Дейвисона доносилось откуда-то сверху...» Вероятно, что так называемый Восходящий коридор, с тремя гранитными блоками в рамочных плитах, выполнял в Большой галерее, ту же самую функцию, - создание многократного удаляющегося и возвращающегося эха (см.ил.28). Причём возникающие там эффекты могли дополнительно регулироваться очень сложным образом, при помощи, установленной в нижнем конце коридора, каменной двери. Впервые о возможности её существования написал в своей книге Поль Брантон: «Она была так искусно спрятана, что обнаружить ее с внешней стороны было бы практически невозможно… Сейчас этой двери уже нет … Это была подвижная каменная створка, всякий раз автоматически возвращавшаяся на свое прежнее место и с внешней стороны оформленная так, чтобы в точности походить на окружающую каменную кладку. Она представляла собою монолитный каменный блок, точно подогнанный к входному отверстию. Будучи закрытой, она была абсолютно неразличима с внешней стороны. Когда же ее открывали, она поворачивалась вокруг горизонтальной оси, открывая вход в коридор. Она была закреплена на стержне и идеально сбалансирована». Поль Брантон , «Путешествие в сакральный Египет». Место и предположительное устройство двери см. на ил.37. Эта плита была выбита со своего места в момент схода «лавины» т.н. заглушек. Вероятно, она скатилась по нисходящему коридору вниз и была найдена позднее, при его расчистке, поскольку в своё

Иллюстрация 38. На фотографии №1 вид 1-го блока т.н. заглушки со стороны нисходящего коридора. Красная стрелка указывает на 2 симметричных вылома в стенах, куда предположительно, крепилась ось поворотного дверного блока. На схеме №2 показана гипотетическая каменная дверь в месте пересечения нисходящего и восходящего коридора и принцип её работы.

время, Петри сообщал о находке внутри пирамиды камня в форме призмы с полукруглым пазом по всей длине. Во время прохождения церемоний по Большой галере, в начале восходящего коридора мог находится человек с музыкальным инструментом издающим ритмичные повторяющиеся звуки. При последовательном прохождении звука через три гранитных блока он мог изменяться самым причудливым образом. Все необычные акустические эффекты пирамиды были тщательно продуманы и просчитаны, еще на этапе её проектирования. Некоторые эффекты были обкатаны на моделях. Я думаю, что т.н. Коридор испытаний, был построен именно для проверки некоторых задумок строителей. Возможно, что первоначально просчитывали вариант, когда звуки для создания акустических эффектов в Большой галерее, могли подаваться через вертикальный колодец из главного (неоткрытого пока) прохода см.ил.39.

Иллюстрация 39. Схема коридора испытаний в момент проверки акустических эффектов использованных в пирамиде. Цифрами обозначено: 1 - нисходящий проход, 2 – восходящий проход, 3 – предполагаемая вертикальная шахта из главного прохода, 4 – дверь на поворотной оси, 5 – гранитные блоки, 6 – Большая галерея, 7 – предполагаемый способ подачи звуков в систему.

Вероятно этот вариант чем-то не устроил строителей и его не стали реализовывать. Если же он был реализован, то вероятно, в настоящее время колодец-шахта - 3 заделан изнутри главного прохода. В этом случае, должно остаться подозрительное место бывшего люка под потолком нисходящего прохода. По-видимому, главным таинством и посвящением, проводившимся в пирамиде, был ритуал, происходивший в Камере царя. Он заключался в получении индивидом сознательного, внетелесного опыта. Каждый человек, прошедший через это таинство, мог на личном опыте окончательно убедиться, что душа может находиться вне тела и её жизнь при этом, не останавливается. Удивительно, но пирамида до сих пор способна выполнять эту функцию. Есть свидетельства как минимум трёх европейцев, близких к нам по времени, которые провели ночь в главной камере и рассказали об этом (Наполеон, полковник Вайс и Поль Брантон). Рассказ Вайса о полученных им трансперсональных переживаниях я привожу ниже. Затворничеству в камере пирамиды предшествовал трехдневный пост. Вайс исключил из рациона мясо, ел только пшеничные лепешки и пил родниковую воду. Он решил провести ночь, бодрствуя, лёжа на циновке возле саркофага, выпив предварительно отвар белладонны. Даже короткого лежания у гранитного сундука было достаточным, чтобы понять: он не один в закуте, освещаемом слабым светом масляной лампы. Сначала полковник увидел, что пустая рака заполнилась чем-то густым, подобным фруктовой патоке. И аромат был приятным. Патока выровнялась до идеальной гладкости. Смотреть на нее было невозможно. Она ослепляла. Из ниоткуда появились древнегреческие жрецы. Бежать?! Некуда! Все вокруг светилось, отнимая силы. Полковник не мог двигаться. Мог только слышать. Он воспринимал гармоники, не типичные для земной акустики. «Я существовал в двух планах, раздельных, даже враждующих, — пишет Вайс, — эти планы — моя и не моя душа, мое и не мое тело. Я решительно отбросил свое грубое тело. Жрецы, на самом деле полупрозрачные, подхватили меня, и мы понеслись к звездам. Я теперь знал все обо всем. Я стал самим знанием. Но, как только это произошло, я обратился в песчинку, в точку. Песчинка — начало всего и каждого из нас. Я очнулся. Было душно. Камера пуста. Гранитный сундук полон воды. Я наполнил водою кувшин, чтобы по возвращении убедиться в реальности случившегося…» Говарда Вайс, «Прозрения 1836 года». Вероятно одним из ритуалов происходивших в Камере царицы были таинства, связанные с получением информации о будущих событиях (на вроде каким будет предстоящий год у правителя). Одним из возможных элементов было слушание «голоса» пирамиды. Обращает на себя внимание, что «окошки» т.н. вентиляционных каналов в этой камере (ушей пирамиды), были расположены как раз так, чтобы к ним было удобно припадать ухом см. ил.40.

Иллюстрация 40. Высота т.н. Вентиляционных отверстий от уровня пола была удобной, чтобы приложиться к ним ухом.

Напомню, что когда-то эти отверстия были заделаны камнем заподлицо со стенами. Их обнаружили благодаря узкой, в несколько мм. щели в нижней части, прорезанной строителями для стока дождевой воды на этапе строительства (См.ил.41). Ведь пирамида строилась много десятилетий, а климат в Египте 10 000 лет назад был гораздо более влажным.

Иллюстрация 41. Фотография северной «Вентиляционной шахты» в Камере царицы. Видно что стенки проломленного отверстия, неровные справа, слева и сверху, абсолютно ровные и гладкие снизу. Это означает, что раньше, в этом месте в камне, строителями была прорезана сквозная щель. Вероятно, для вытекания случайно попавшей в шахту дождевой воды во время строительства.

Уэйнман Диксон безжалостно выломал эти камни, надеясь найти за ними сокровища фараона в 1872г.. Что по отношению к пирамиде было примерно тем же самым, что и выкалывание человеку барабанных перепонок. Можно констатировать, что благодаря Уэйнману Диксону, пирамида оглохла. Впрочем, в своё время Египтяне уже «заткнули ей рот», залив бетоном отверстие главного входа. Думаю, что когда этот кляп вытащат, и пирамида вновь заговорит с людьми, она «расскажет» очень много интересного о жизни древних Атлантов. Кстати Вентиляционные каналы Камеры царя так же имеют очень сложный профиль снизу, явно выполненный с расчётом, что по нему будет стекать дождевая вода (см.ил.42). Причём совершенно очевидно что этот профиль изготавливался при помощи машины. Трудилась фреза диаметром около 6 см. и длиной рабочей поверхности около 9 см. С помощью фрезы сначала вырезали ровный, продольный жёлоб в камне, с закруглёнными краями, а потом та же фреза прошла вдоль левой стенки жёлоба, спрямив закруглённый угол и углубив его снизу на 2-3 мм.

Иллюстрация 42. На фотографии внутренняя часть северной Вентиляционной шахты Камеры царя. Виден сложный профиль её нижней части. Стык пола с правой стенкой имеет плавное закругление по всей длине прохода, а с левой стороны он в виде прямого угла и имеет продольное заглубление в несколько мм. и шириной около 9 см. Жёлоб в граните имеет все признаки обработки при помощи машины. Технологические царапины показывают, что работала фреза с диаметром 6см. и длинной 9 см. Схема слева показывает, как именно работала фреза. Необходимо обследовать стенки шахты с целью поиска крупиц металла и установления состава сплава, Кейси говорил, что Атланты использовали сплав меди и железа.

Теперь, заканчивая эту статью, я хочу рассказать историю жизни Великой Пирамиды так, как она видится глазам метафизика. Когда-то, очень и очень давно, на месте пирамиды находился небольшой известняковый холм, а в нём была пещера. В той пещере была трещина, уходящая под землю. Это место очень почиталось местными жителями. Дух пещеры был благосклонен к людям. Когда в пещере появлялись люди с медиумическими способностями и входили в состоянии транса, дух пещеры разговаривал с людьми, посредством тела медиума. Он отвечал на их вопросы. Возможно, что там был небольшой, очень древний храм, - место, где осуществлялись жертвоприношения духу. Сейчас в этом месте находится т.н. Грот Пирамиды. Когда до этих мест добрались Атланты и решили возвести здесь свой храмовый комплекс, то свою Великую Пирамиду они решили возвести на месте холма с расщелиной. Чтобы дух пещеры мог затем перейти в Пирамиду и жить в ней. Форма самой пирамиды напоминала форму естественной каменной горы, а помещения внутри имели сходство с пещерой внутри неё. Материал был тот же самый, из которого состоял первоначальный холм, – известняк. Таким образом, для обитания духа создавалась комфортная и привычная среда. Все входы в камеры Пирамиды делались очень низкими, т.к. по представлениям древних людей в пещеры подобает вползать или входить согнувшись. Для демонстрации уважения к духу пещеры. Предполагаю, что строительство происходило в несколько этапов. Сначала, к месту подземного обитания духа был пробит Нисходящий проход, и его первоначальная пещера несколько расширена. Ныне на этом месте находится Подземная камера Пирамиды. Её специально не стали доводить до идеального совершенства, чтобы угодить духу пещеры. Затем холм был срыт, частично его камень пошёл на изготовление блоков для Пирамиды. Расщелину, идущую к пещере из Грота (место первоначального храма), временно перекрыли, чтобы не беспокоить духа шумом строительства. Всё время, пока шло возведение надземной части Пирамиды общение с духом происходило посредством нисходящего прохода. Таким образом, таинства и жертвоприношения духу не прекращались и на этапе строительства. Когда надземную часть полностью закончили, то для духа был проделан Колодец – шахта из Большой галереи до Грота, а временную заглушку над расщелиной убрали. Таким образом, дух получал доступ к остальным помещениям Пирамиды. Не исключено, что и лаз из Большой галереи в первую Разгрузочную камеру был выполнен с той же целью. Это может быть объяснением, почему эти ходы не обработаны так же тщательно, как и остальные, они не были предназначены для людей. После окончания строительства Пирамиду использовали в течение нескольких тысячелетий как храм, для проведения ритуалов посвящений. По мере духовного становления человечества откровения о Едином Боге всё больше и больше овладевала умами наиболее восприимчивых людей. Прежние боги и духи, понемногу начинали утрачивать свой авторитет и значение. Как известно, первая попытка полного устранения их почитания и перехода на монотеистический культ была предпринята в Египте ещё при фараоне Эхнатоне. Эта попытка не удалась. Вскоре неподалёку от Египта возникло новое государство Израиль, где, наконец, идея монотеизма окончательно победила. Слухи о новом культе соседей, плюс откровения и озарения собственных Египетских жрецов и пророков приводили ко всё большему пониманию необходимости реформ в духовной жизни народа. Возможно последней каплей в принятии решения об отказе от прежних обрядов стало повреждение Пирамиды во время землетрясения, о котором я подробно рассказал в первой части статьи. Вполне вероятно, что это могло быть прочитано как знак, что прежние культы неугодны Богу. Это послужило сигналом к принятию решения о консервации Пирамиды. О том, как это было выполнено Египтянами, я уже рассказал. Надеюсь, что самые главные открытия в Пирамиде ещё ждут нас впереди.

Г. Томск, 6 мая 2016 г.

|